循環架空取引への対応

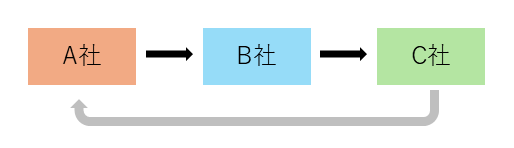

循環架空取引とは、A社、B社、C社と複数の会社で、同じ商品を少しの利益を乗せて転売する行為のことをいいます。ただ、商品の実物はなく、単に請求書のみのやり取りで取引が積み重なっていきます。

A社→B社→C社→A社、というのが一つの流れですが、B社、C社は利益を乗せる一方で、起点となるA社は最終的にB社、C社に利益を乗せて支払うだけで、損するだけの取引となります(そこから更にB社に流れるということは通常ありません。全く同じ商品で金額だけ違う取引となり怪しくなりすぎるためです)。

そうすると、A社だけが損失となり、全く経済合理性のないような取引となりますが、世の中には循環架空取引は多々発生し、世間を騒がせています。何故自然発生的にこのような取引が起きてしまうのでしょうか?

それは、A社の資金繰りをつけるということがあります。このような取引では、支払いサイト(代金の支払い時期)を調整することにより、特定の当事者の資金の都合をつけることが可能です。例えば、A社は支払うタイミングを遅らせ、受け取るタイミングを速めれば、A社が実質的に資金調達をしたのと何ら変わらないこととなります。一方で、B社、C社はA社に資金を貸したのと同じこととなります。B社、C社も、A社から、間に入るだけで利益を得られる取引だ、と言われれば応じることもあるでしょう。ただ、A社はB社、C社に利益を渡さなければいけないので、取引が進むたびに循環取引の規模を拡大しないと持たなくなります。取引規模は巨額になり、いずれどこかで誰かがおかしいことに気づき、取引を拒否して破綻することになります(それまでの間にD社、E社を引き込み取引を維持しようとすることがあるかもしれません)。

当事務所は、循環架空取引への対応についてのノウハウがございますので、もし何かございましたらお気軽にお問い合わせください。